豆知識ブログ

製本様式 vol.1

上製本と並製本

「DTP制作物の名称と役割 VOL.1」の記事では、本や紙面の各部位の名称についてを紹介しました。

普段何気なく手にする本ですが、製本方法は多種多様です。

大きくは上製本と並製本に分かれ、「コスト・納期・仕上がり」も変わってきます。

今回は、特徴やそれぞれの違いについて解説!

さまざまな製本様式を知ることで、制作の幅やアイデアが広がるので、ぜひ参考にしてくださいね。

1.上製本

特徴

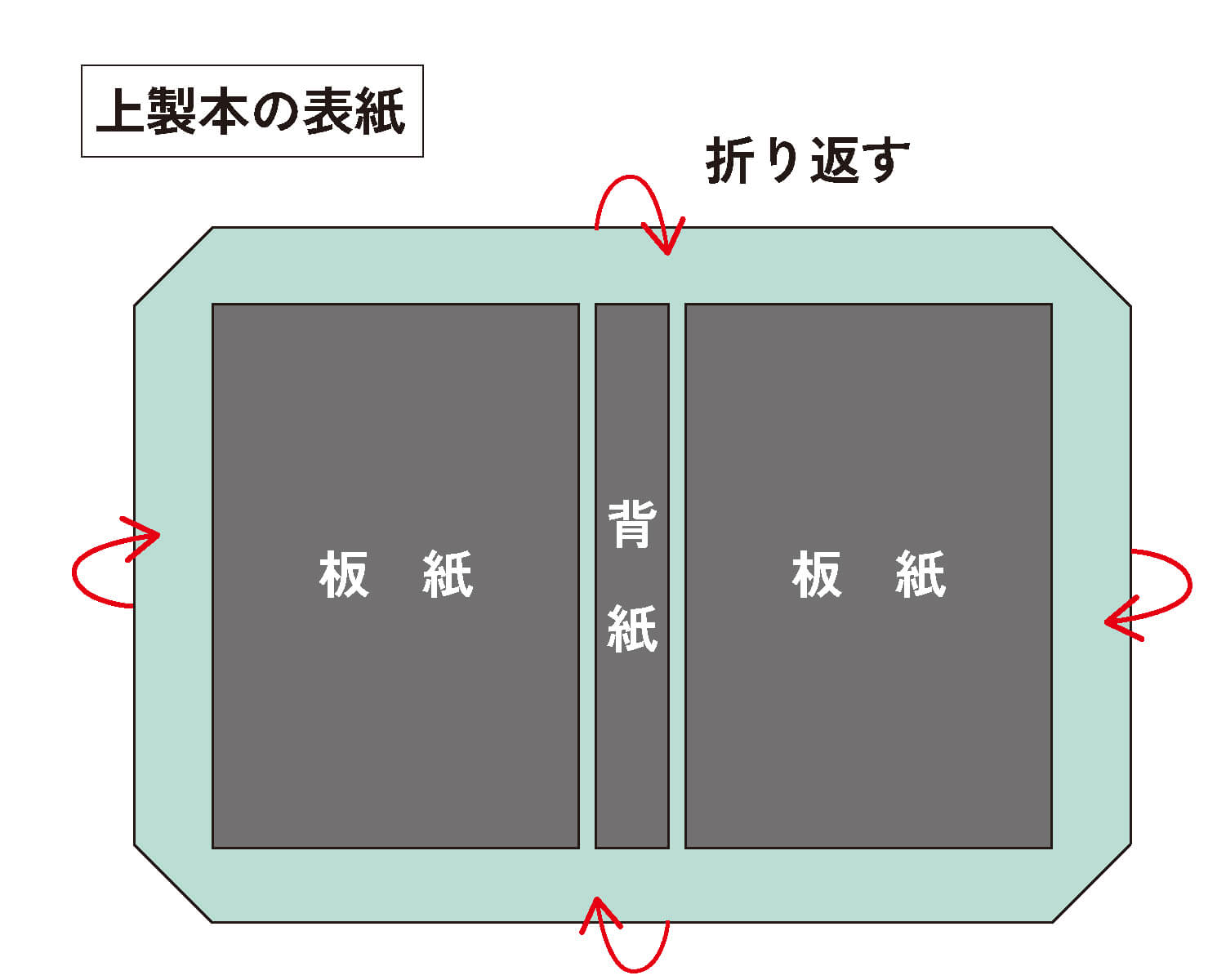

上製本は、別仕立ての厚い表紙で本文をくるんで製本します。

厚紙の芯を用いた硬い表紙はハードカバーと呼ばれています。

表紙は本文よりひと回り大きいサイズで作られるため、本文をしっかりと保護でき、強度も高いので長期保存に向いた本に仕上がります。

「DTP制作物の名称と役割 VOL.1」で解説した「チリ」のことだよ!天地ノド小口3mmずつが原則。

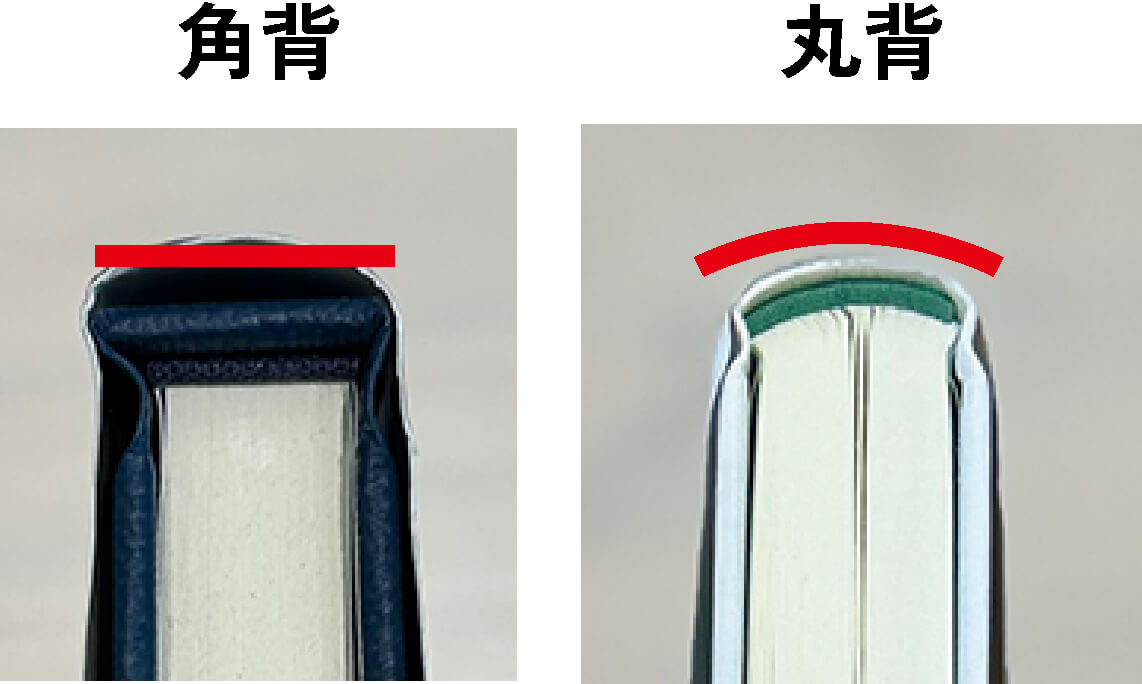

背の形態

本のタイトルなどが入る「背(背表紙)」と呼ばれる部位の形状には、2つの特徴があります。

・丸背製本

丸みを帯びた形状

・角背製本

四角い角ばった形状

作りたい本の用途や持っている雰囲気に合わせて選びましょう。

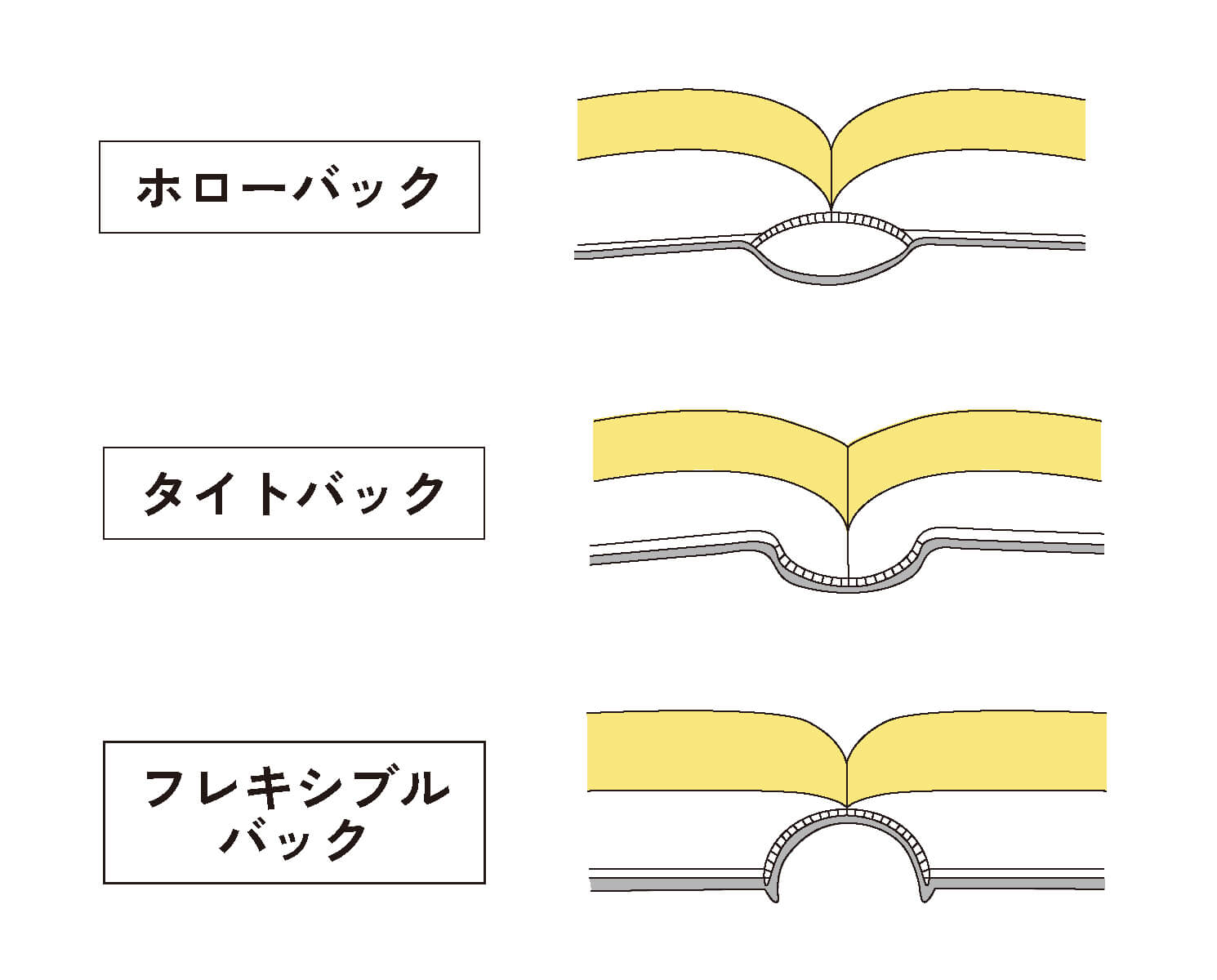

また、背の形態には以下の4つに分類されます。

・ホローバック

背が空洞になっているため、本の開閉がしやすい。

・タイトバック

本文と表紙の背が接着されており、丈夫で壊れにくい。

・フレキシブルバック

辞書などで用いられており、開きやすいが背文字が見えにくくなる。「箔押し加工」をすると、落ちやすいので注意!

例えば? 上製本がよく使われる印刷物

記念誌や卒業アルバム、写真集、小説、絵本、辞書などがあります。

保管性を重視した美術書から、耐久性が求められる身近な書籍まで幅広いのが特徴です。

point 長期保存を目的とした本や、上質な雰囲気に仕上げたい場合は上製本を選ぼう!

2.並製本

特徴

並製本はソフトカバーと呼ばれ、針金や糸、接着糊などで簡易的に綴じる製本方法です。

表紙は本文と同じか厚みのある紙が用いられます。

また、接着剤で綴じる「無線綴じ」や針金を使って綴じる「中綴じ」などいくつかの種類があります。綴じ方によって、仕上がりの形状や綴じることのできるページ数も異なってきます。

詳しくは次回の「製本様式 vol.2」で説明します。

例えば? 並製本がよく使われる印刷物

パンフレットやカタログ、雑誌、文庫本、参考書、ノート、手帳など多岐にわたります。

普段の生活でよく目にして、使われるページものの多くは並製本です。

point コストを抑えてリーズナブルに冊子を作りたい場合は、並製本がおすすめ!

3.どちらを選べばいい?

| 上製本 | 並製本 | |

|---|---|---|

| コスト | 製作費用はかかる | 低コスト |

| 納期 | 納期には余裕をもたせる | 短納期 |

| 仕上がり | 耐久性があり丈夫、高級感がある仕上がり | 繰り返しの使用に不向き |

| ほか | 長期保存に適している | 大量製作に向いている |

一般的には長く保存しておきたいものは上製本、製本のコストを抑えるなら並製本を選ぶのがいいでしょう。

並製本でも後加工によって、高級感をアップさせることも可能です。

もし製本についてお困りの場合は、お気軽にご相談くださいね。経験豊富な担当者が丁寧にご説明させていただきます!

「豆知識ブログ」は毎週金曜日に更新中!

ぜひブックマークの登録をよろしくお願いします!

「印刷物に関する相談をしたい!」という方は、お気軽にお問い合わせください。

西濃印刷では「堅実・確実・誠実」をモットーにお客様に寄り添った印刷物やWEBサイト、動画を制作しています。