豆知識ブログ

製本様式 vol.2

綴じ方

「製本様式 vol.1(上製本と並製本)」に引き続き、今回も製本様式について紹介していきます!

書籍など従来の製本は、16ページまたは8ページごとで「印刷」をします。「折り加工」をしてページ順になるように重ねてから「綴じ加工」をし、最後はきれいに「切って」仕上げます。綴じにもいくつかの種類があり、代表的な4つを解説していきます!

1.主な綴じ方

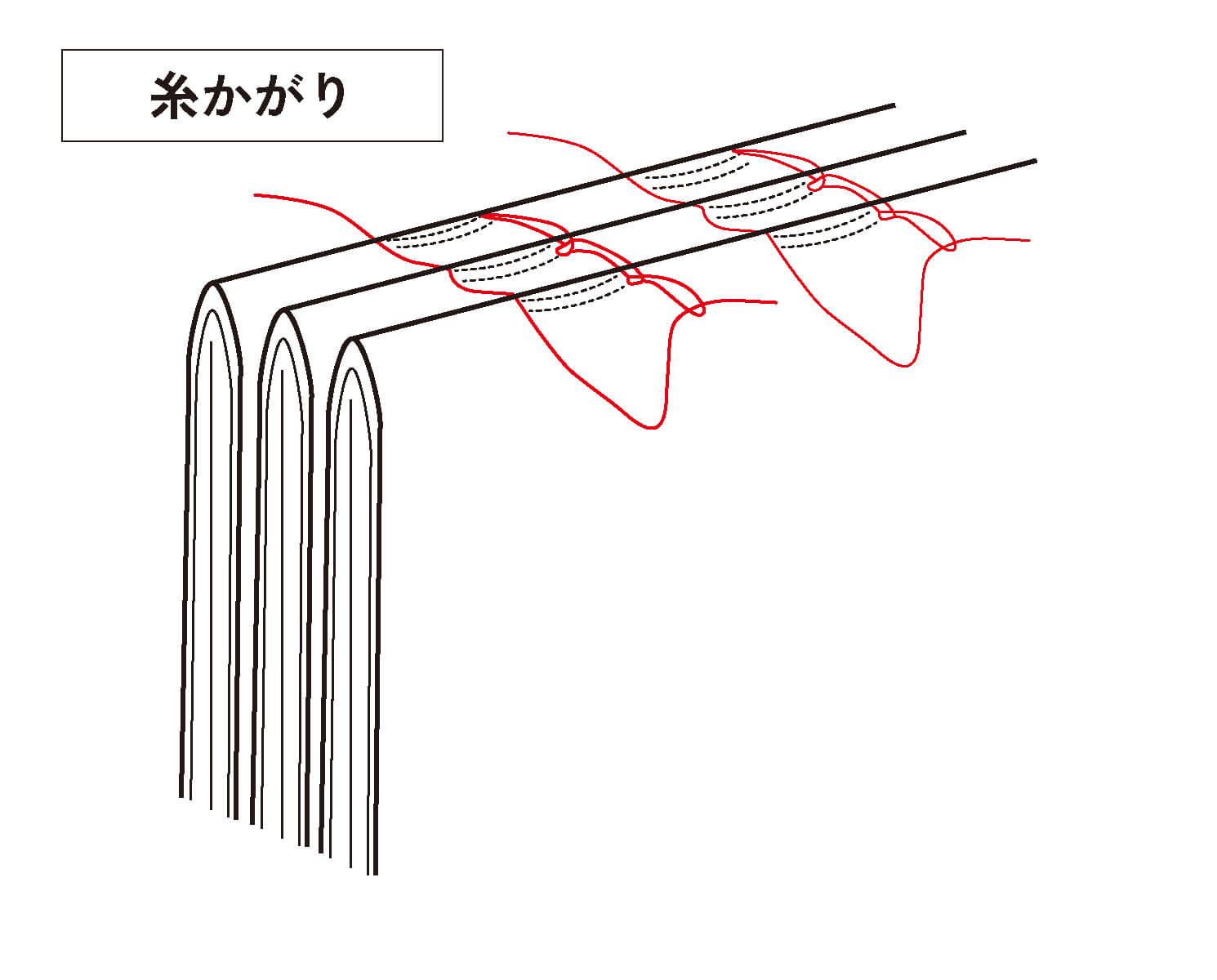

①糸かがり

糸で折られた紙同士(折丁)を縫い付ける方法。糊で綴じ固めることがないので、本の開きが良い。丈夫なのが特徴の糸かがりですが、時間とコストがかかるので、長期で繰り返し使用する本に最適です。

〈よく使われる製品〉辞典、辞書、図鑑、手帳、絵本など

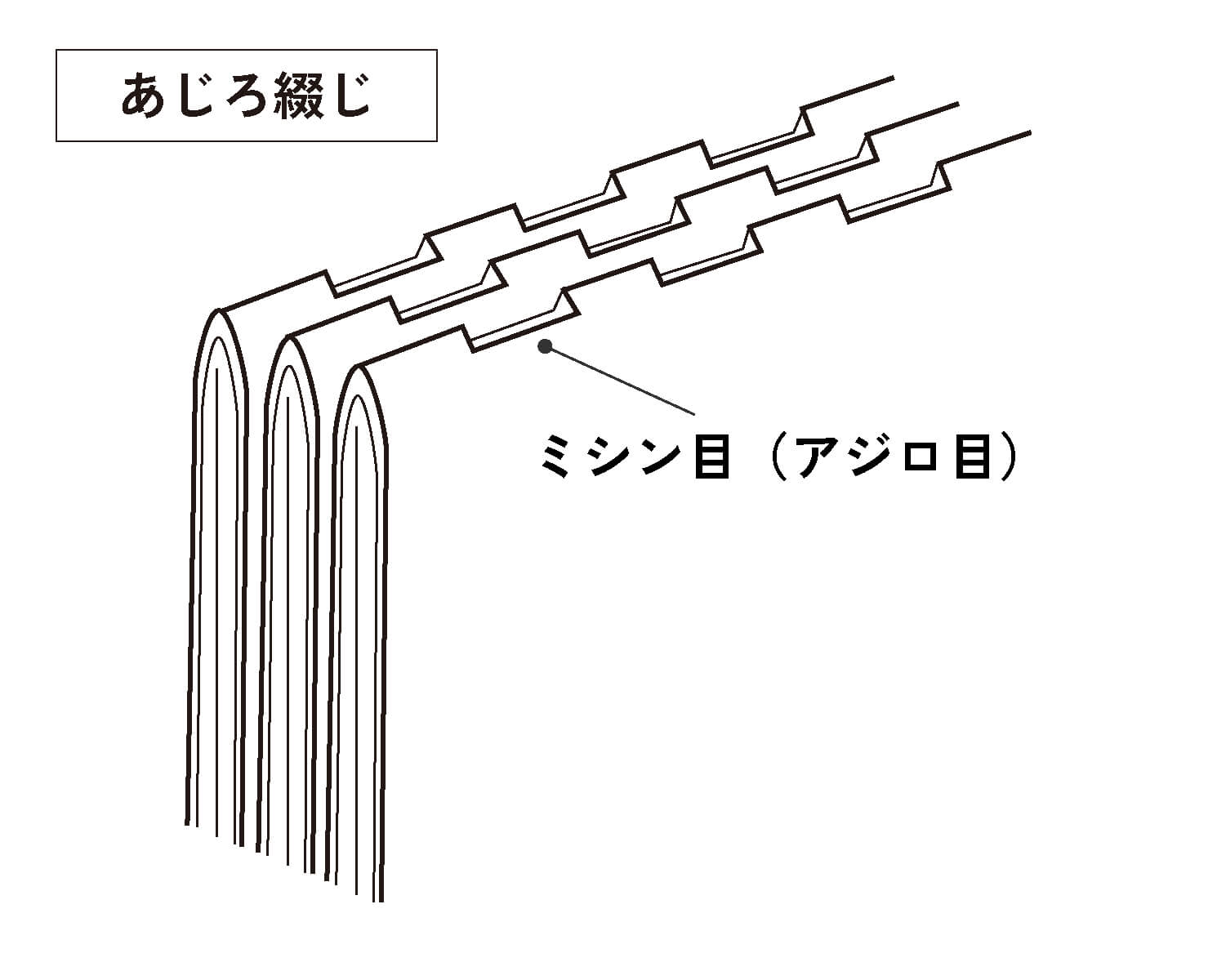

②アジロ綴じ

折った紙の折り目部分にミシン目の切れ目を入れて、そこに糊を塗り固める方法。糸かがりよりコストが安く、比較的丈夫です。

〈よく使われる製品〉一般的な単行本、カタログなど

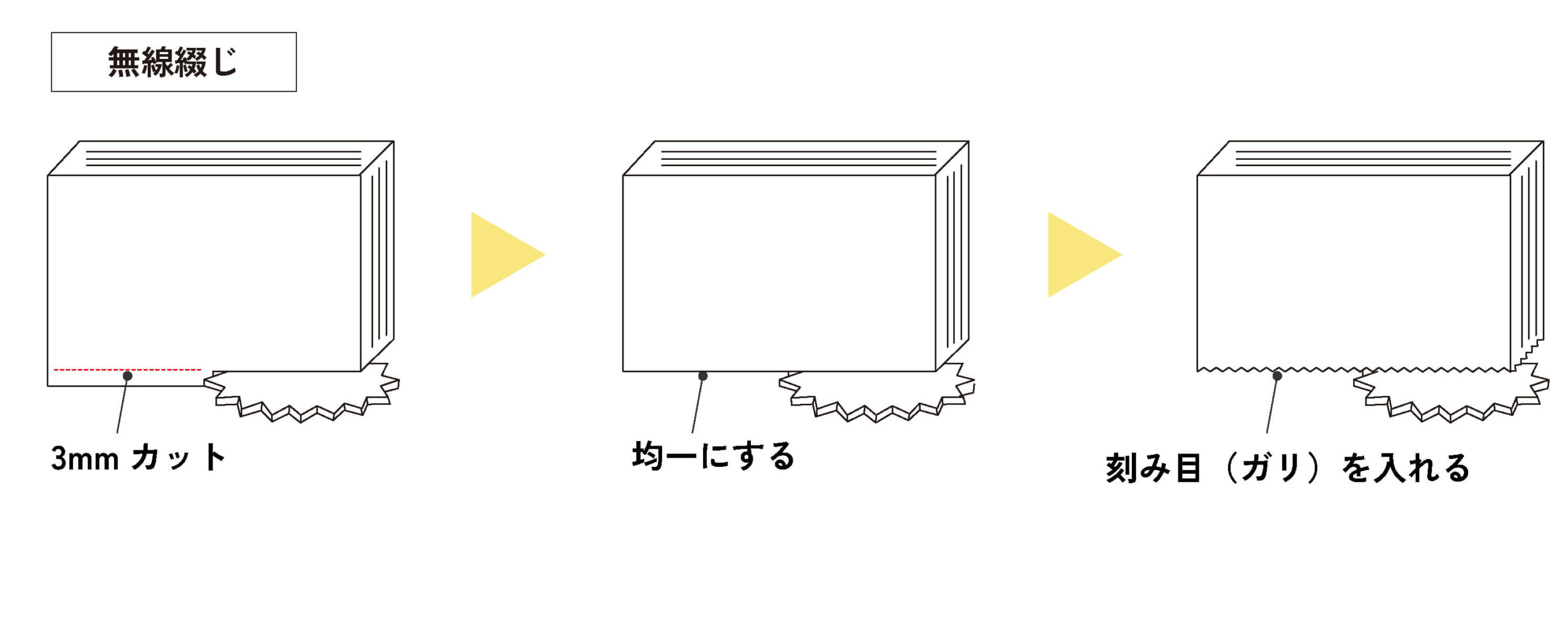

③無線綴じ

折って1冊分に束ねた折丁の背を3mmカットして、そこに接着剤を塗って綴じる方法。アジロ綴じより多く折丁をつくることができるので、効率的に生産でき、安価で短納期に大量に生産するものに適しています。

〈よく使われる製品〉文庫本、コミック、大量に作られたカタログ

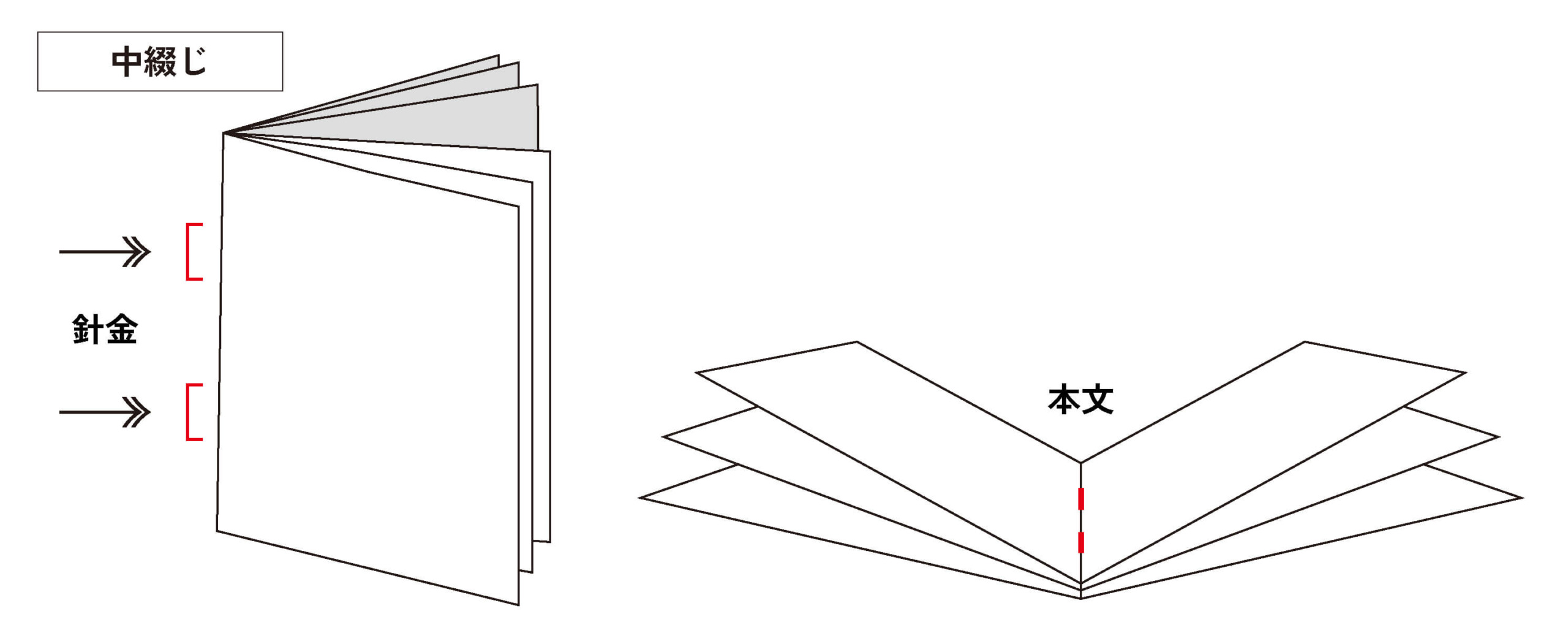

④中綴じ

針金を使い綴じる方法。もっとも安価で高速に生産されます。折った紙の真ん中を開き、折丁を重ねて1冊分をつくり、背の部分を綴じています。製本可能なページ数の上限があるので、あらかじめ印刷会社に確認が必要です。

〈よく使われる製品〉雑誌、パンフレット

中綴じでのデータ作成の注意点!

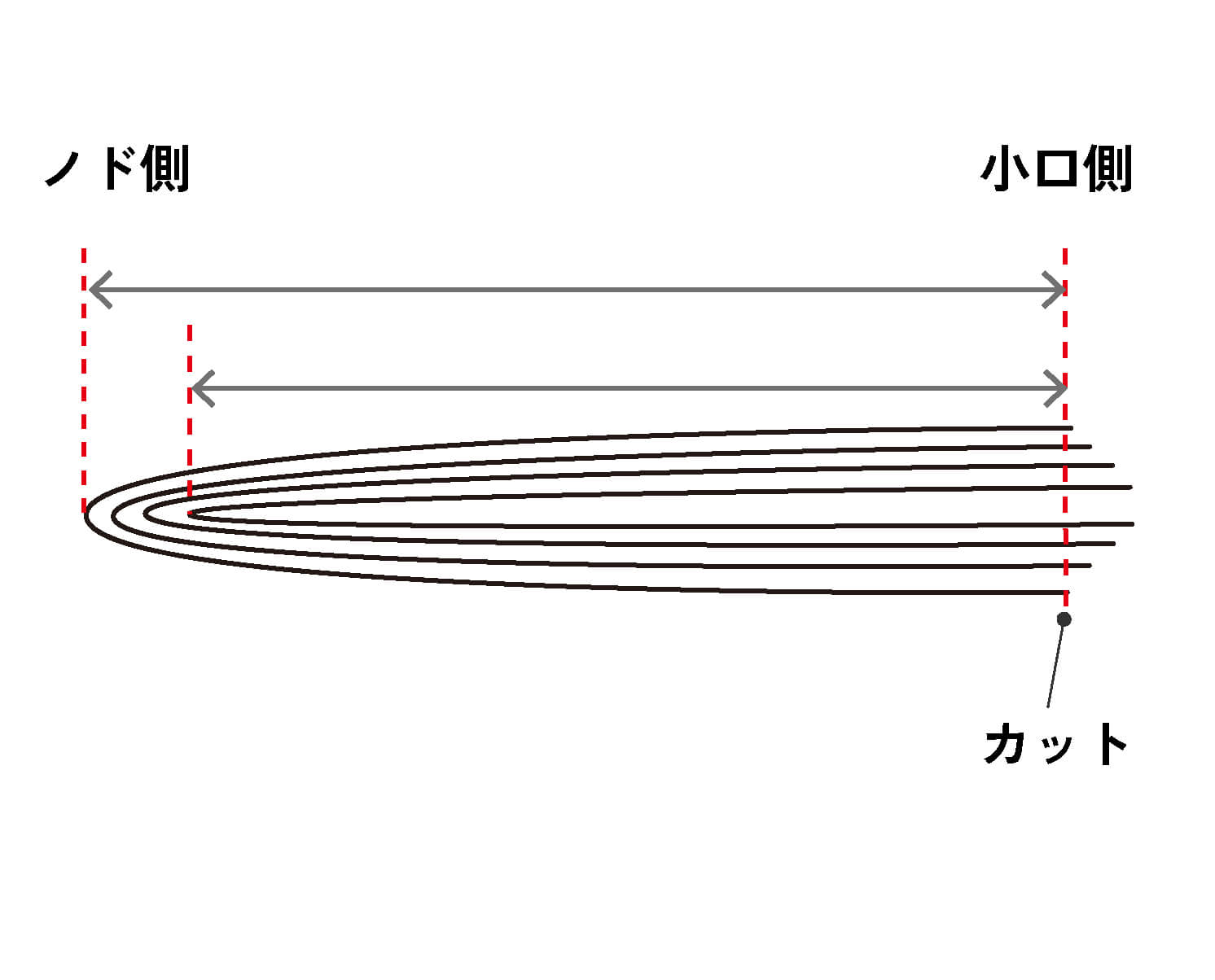

ページ数が増えるほど、本全体の中央のページ部分が出っ張る構造になります。全てのページに揃えて断裁すると、真ん中に近いページは表紙に比べて断裁される部分が多くなり、寸法が短くなります。

もし小口側にインデックスやノンブルを配置している場合は、文字や数字が切れてしまう可能性があるため、データ作成時は注意が必要です。

2.背幅について

無線綴じの場合

無線綴じ冊子の表紙データは、本文の厚みを加味した「背幅」が必要です。

同じページ数の本でも、使用する表紙用紙・本文用紙によって背幅は変わります。表紙用データを作成する前は、背幅を計算してくださいね。

(表紙の紙の厚さ × 2 )+(本文ページ数 ÷ 2 × 本文の紙の厚さ)= 背幅

(例)背が4.3mmの場合は5mmに切り上げます

※紙の厚さは種類によって違いますので、印刷会社にお問い合わせください!

注意:背幅が2〜3mm程度の本は表紙の背が少しでも左右にズレが生じると、そのズレを目立たせてしまうため、背表紙に「文字」や「絵柄」を印刷することはオススメしません!

本文のページ数が確定したら、背幅の再計算も忘れずにね!

この記事でお伝えしたポイントを押さえて、ページものの制作にお役立てくださいね。

もし製本についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。経験豊富な担当者が丁寧にご説明させていただきます!

「豆知識ブログ」は毎週金曜日に更新中!

ぜひブックマークの登録をよろしくお願いします!

「印刷物に関する相談をしたい!」という方は、お気軽にお問い合わせください。

西濃印刷では「堅実・確実・誠実」をモットーにお客様に寄り添った印刷物やWEBサイト、動画を制作しています。